La nuova corsa alle risorse

Il mondo di domani

Stiamo entrando in una nuova fase di frammentazione geopolitica, in cui la competizione per risorse e filiere industriali sostituisce l’ottimismo globalizzato degli ultimi trent’anni. La sicurezza nazionale diventa la nuova lente attraverso cui si riorganizzano mercati, alleanze e catene di fornitura

9 min“C'

è grande confusione sotto il cielo. La situazione è eccellente”. I mercati non sono esattamente allineati al Presidente Mao quando valutano i numerosi annunci dell’attuale amministrazione americana. Ma se un tempo la confusione era funzionale alla rivoluzione, oggi è il riflesso di una trasformazione sistemica del modello vigente: la fine della globalizzazione post guerra fredda e l’ingresso in una fase nuova caratterizzata da una frammentazione geopolitica e dalla competizione per le risorse critiche e le catene industriali.

Dalla globalizzazione alla frammentazione geopolitica

Negli ultimi trent’anni, l’ordine globale sembrava aver imboccato una traiettoria irreversibile. L’interdipendenza economica veniva presentata come antidoto ai conflitti tra le potenze, e la globalizzazione rappresentava un vettore di sviluppo e convergenza tra i modelli economici e sociali dei diversi paesi. Il Mondo Piatto di Thomas Friedman teorizzava un futuro di progressivo allineamento delle dinamiche economiche, spinte dalla tecnologia, dal libero scambio e da una governance multilaterale sempre più rilevante per affrontare i temi del cambiamento climatico. Era l’apoteosi del padre di tutti gli economisti liberali, Adamo Smith, e del laissez faire e della specializzazione delle nazioni.

Le dinamiche attuali delineano invece un contesto caratterizzato da una crescente conflittualità tra gli Stati Uniti e la Cina. Ed è palese che a livello commerciale il barometro economico sta volgendo alla burrasca del mercantilismo più che alla bonaccia del free trade.

Non è un mondo sconosciuto: ci siamo cresciuti negli anni ’60 e ’70. È una oscillazione delle relazioni internazionali che si ripete con ciclicità.Per trent’anni, la globalizzazione è stata un gioco a somma positiva. Una ricetta troppo vincente per essere criticata: merci cinesi a basso costo (la fabbrica del mondo assicurava ampia manodopera, regimi fiscali agevolati e grandi sinergie di scala oltre alla disponibilità di energia da carbone, la più economica) determinavano un crollo dell’inflazione (anzi difficoltà a spingere i prezzi sopra il 2 percento) e mercati in espansione.

In più, assicuravano un beneficio ambientale nelle aree di consumo più ricco che si vedevano affrancate dai processi industriali più impattanti. Insomma, una ricetta perfetta per i Paesi occidentali che ritenevano di avere una superiorità tecnologica non colmabile dai concorrenti. Oggi questo paradigma si incrina e la confidenza di uno scambio positivo per tutti gli attori appare più fragile. È, in un certo senso, l’adolescenza della globalizzazione: il figlio (la Cina) che sfida il padre (l’Occidente), rivendicando autonomia di pensiero e d’azione.

Il risultato è il passaggio dal mondo unipolare occidentale (come descritto dall’eccellente “Why the West rules, for now” di Ian Morris) a un sistema più contendibile, in cui modelli industriali, commerciali e politici delle principali potenze divergono e propongono ai Paesi meno allineati, sistemi e alleanze contrapposti.

La vecchia idea di una supremazia permanente dell’Occidente appare superata, e le capacità tecnologiche stanno diventando sempre più diffuse. E non sorprende che dal 2012 la trappola di Tucidide è tornata a rappresentare il rischio della relazione tra la potenza egemone e quella emergente.

La politica industriale come nuova politica di sicurezza

Nonostante i proclami e le provocazioni negoziali della nuova amministrazione USA, la trasformazione in atto non appare semplicemente tattica. È l’emersione di un nuovo assetto che implica, per la prima volta dopo la caduta del Muro di Berlino, il ritorno della politica industriale su scala nazionale. È l’evocazione di “Main Street”, vale a dire il mondo delle piccole imprese indipendenti, in opposizione alla finanza di Wall Street e soprattutto alla potente crescita tecnologica cinese (the Great Wall Street).

Il mercato, col suo ottimismo basato sull’efficiente allocazione dei mezzi di capitale, tende a sottostimare il rischio delle dipendenze. Oggi invece il mondo non è piatto, e tutto diventa leva di sicurezza nazionale.

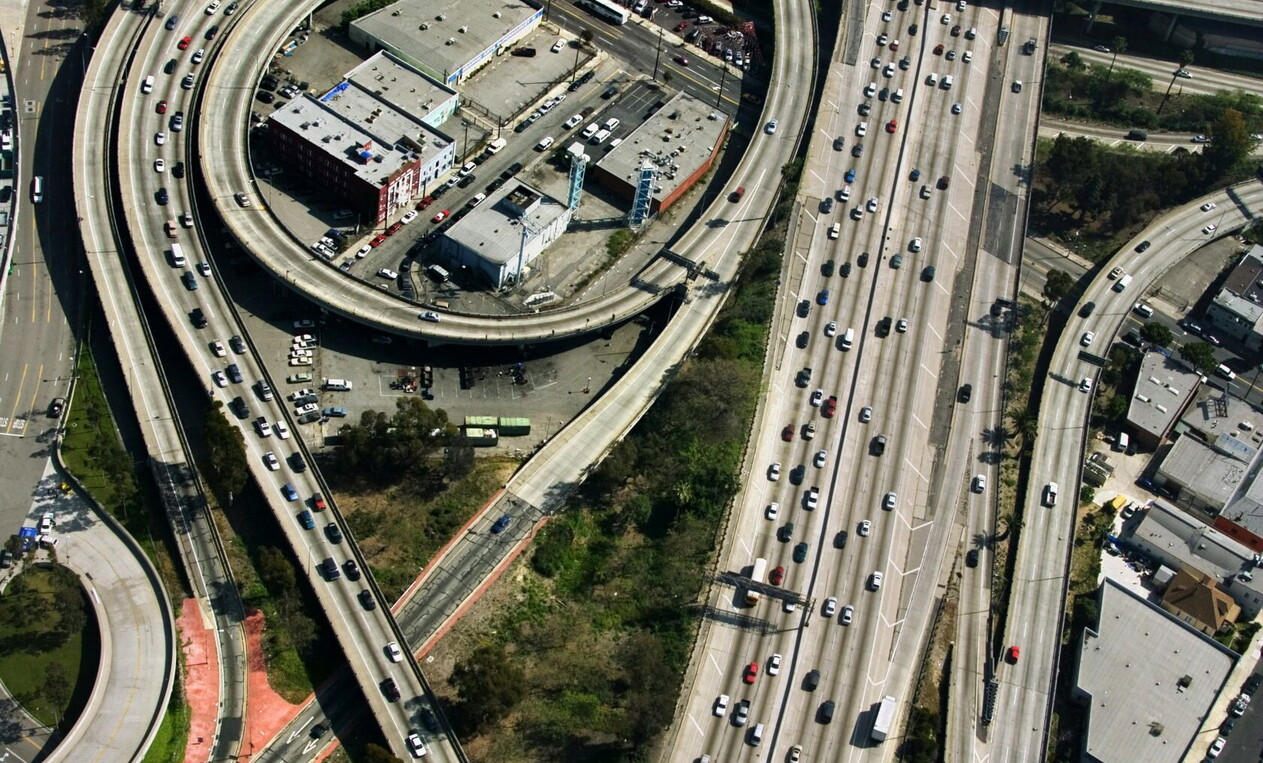

Stati Uniti e Cina si contendono oggi non solo i mercati di sbocco, ma gli architravi stessi del valore: energia e industria, le risorse e le filiere strategiche (dai semiconduttori alle terre rare), e l’accesso garantito a tecnologie chiave, in particolare nell’aerospazio e nella difesa.

Parallelamente alla nuova centralità dei cicli industriali ed energetici si rafforza la tendenza all’esclusione selettiva: dazi, restrizioni finanziarie, esclusione da progetti chiave di aziende di Paesi “non allineati” saranno gli strumenti per cercare di ridisegnare nuove catene, dipendenze e flussi.

La politica industriale torna a essere politica di sicurezza. Il controllo delle risorse diventa un’estensione della sovranità nazionale. In questa nuova “guerra fredda” il concetto di global supply chain verrà ridisegnato secondo logiche non esclusivamente economiche. L’accesso garantito ai fattori produttivi non può più essere dato per scontato, bensì dev’essere subordinato a logiche di sicurezza e appartenenza a blocchi geo-politici.

Energia e transizione nella nuova era della competizione

Tralasciando le altre variabili, il mondo sconnesso e più ruvido che si sta costruendo avrà implicazioni importanti per il settore energetico, incidendo su più livelli: il presidio delle risorse, l’evoluzione delle catene del valore dei nuovi progetti e l’opportunità di arbitraggio internazionale.

Dal punto di vista energetico, si profila infatti una possibile nuova corsa all’acquisizione di asset upstream, in particolare in aree ancora poco esplorate o con significativo potenziale residuo. L’aumento della pressione sarà inevitabile quando emergerà il declino strutturale della capacità produttiva dei grandi bacini onshore statunitensi che, secondo molti, si configura nell’arco di qualche anno. E molti degli attori che hanno tralasciato l’attività internazionale e l’esplorazione cercheranno di riproporre la loro presenza nelle aree geografiche che hanno abbandonato negli ultimi anni. Sudamerica, Africa e Asia offrono ragionevolmente interessanti opportunità di ricerca di nuove risorse.

Parallelamente è prevedibile che cresceranno vincoli di partecipazione anche finanziaria alle società di Paesi “non allineati” nei progetti più strategici per rallentare l’espansione della potenza avversaria sugli stessi bacini. Questa nuova corsa alle risorse porterà inevitabilmente a una ridefinizione delle relazioni privilegiate con i grandi produttori del Medio Oriente, dove USA e Cina cercheranno di consolidare alleanze esclusive o comunque prioritarie.

È evidente che in un contesto globale sempre più frammentato, aumenteranno le opportunità di arbitraggio e trading. Ad esempio, l’energia americana (il GNL in particolare, di cui gli USA sono oggi primo esportatore mondiale con circa 11,6 Bcf/d nel 2024) potrebbe non essere più accessibile al mercato cinese, ristrutturando i flussi globali e aprendo nuove rotte e alleanze. In una logica estrema, anche la componente industriale (come tecnologie e componenti per impianti) potrebbe essere oggetto di restrizioni reciproche con implicazione sui costi di sviluppo dei progetti.

Infine, in relazione alla transizione energetica, si delineano due possibili tendenze. Da un lato, un’accelerazione nello sviluppo di energie rinnovabili e tecnologie nucleari avanzate finalizzata a ridurre la dipendenza dalle importazioni e a rafforzare la resilienza energetica nazionale. Dall’altro, la crescente diffidenza verso le catene di fornitura globali, soprattutto se dominate da attori non considerati affidabili, rischierà di rallentare la realizzazione dei progetti e aumentare i costi delle tecnologie relative alla transizione.

È probabile quindi che la transizione sia guidata dal principio della sicurezza

Che la logica della competizione sovrasti quella della cooperazione. E che il risultato sia una transizione asimmetrica, lenta e frammentata. In sintesi, l’idea di un modello economico globale, di una concertazione tra le nazioni per obiettivi comuni e di una generale leadership occidentale appaiono principi ormai scardinati. Le implicazioni per il settore industriale ed energetico sono notevoli e asimmetrie tecnologiche e arbitraggi appaiono gli elementi caratterizzanti il nuovo mondo. Dopo decenni in cui la pressione sui costi è quasi sempre stata al ribasso sembra inevitabile che un nuovo fattore inflattivo debba essere aggiunto alle catene di supply: il costo della sicurezza e della competizione geopolitica.

Non è più piatto il mondo di domani. È il momento di Colbert, della diffidenza e della ricerca della superiorità nazionale. E della grande confusione sotto il cielo.