Rivoluzione silenziosa

La nuova diplomazia GNL

Da Giacarta a Manila, le scelte energetiche diventano scelte strategiche. Metaniere, terminali e oleodotti sostituiscono i tradizionali strumenti di influenza. Il GNL è ormai moneta politica nelle rivalità tra potenze

7 minN

el Sud-est asiatico è in corso una rivoluzione silenziosa, alimentata non da ideologie o insurrezioni bensì dalle molecole del gas naturale liquefatto (GNL). Un tempo combustibile di nicchia riservato a una manciata di paesi ricchi, oggi il GNL è una leva d’influenza fondamentale, un ponte verso la sicurezza energetica e una pedina nella rapida escalation della partita geopolitica.

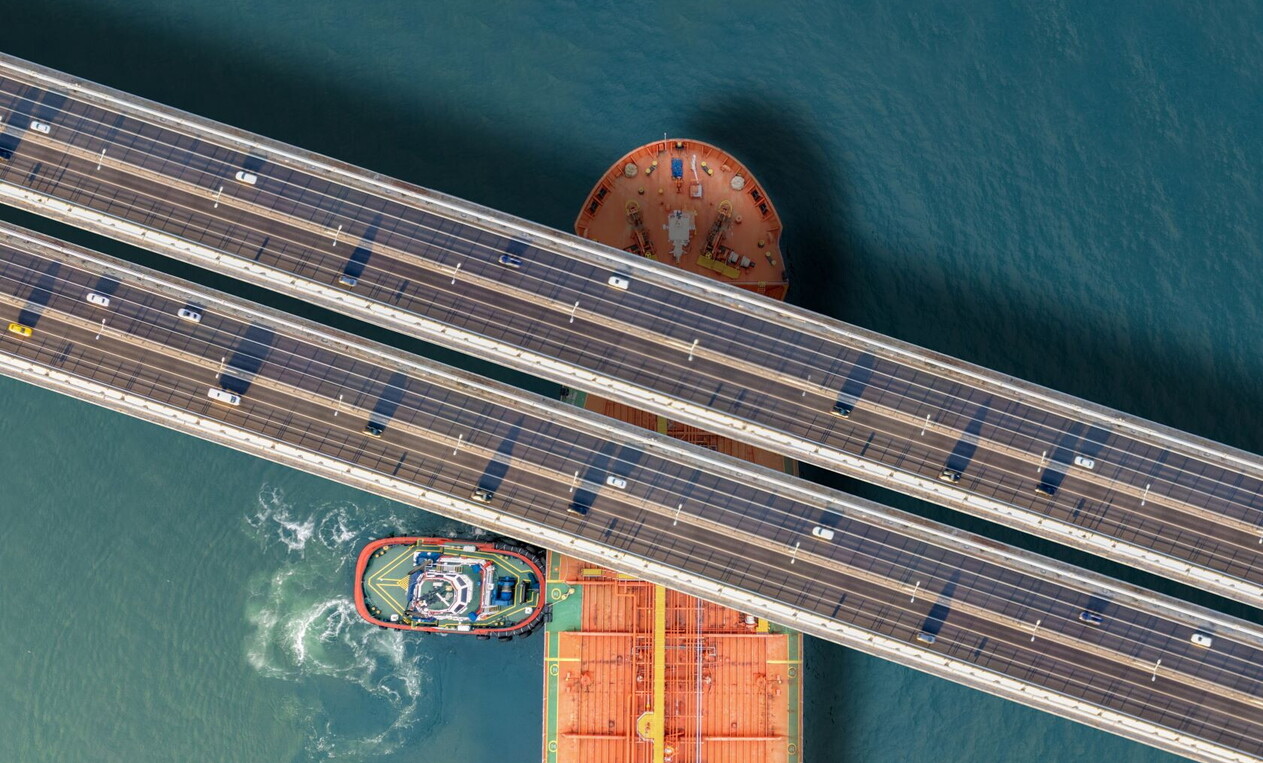

La posta in gioco è alta. Mentre le sue città si gonfiano e le sue industrie fervono di nuova energia, il Sud-est asiatico è l’epicentro delle dinamiche mondiali del GNL. È proprio qui, infatti, tra le torri di vetro di Kuala Lumpur, il porto di Batangas e le risaie di Giava, che il futuro del commercio mondiale di gas viene ridisegnato - non da grandi teorie ma da navi cisterna, terminali e centrali elettriche.

Non si tratta solo di domanda e offerta: si tratta di potere economico, politico e strategico. Il GNL è un’arma e una valuta. Fa guadagnare tempo alle economie in via di sviluppo per la transizione dal carbone ai combustibili puliti. Dà influenza ai paesi esportatori, rafforzandone il potere negoziale. Porta alleati alle potenze intrappolate nelle rivalità mondiali.

Attori vecchi e nuovi

Un valido esempio sono Indonesia e Malesia, che non sono semplici esportatori ma attori già consolidati. Da decenni il loro GNL alimenta le fornaci di Giappone e Corea del Sud, e ora, con sempre maggior frequenza, anche quelle della Cina. Oggi, tuttavia, i due paesi si trovano di fronte a una doppia sfida: mantenere il flusso dei ricavi provenienti dalle esportazioni e provvedere a che la domanda interna non superi l’offerta. La matematica non perdona. Un’unità in più bruciata in patria è un’unità in meno spedita all’estero.

A Giacarta, i responsabili energetici parlano di resilienza nazionale, a Putrajaya, i responsabili della pianificazione valutano i costi dei sussidi e le pressioni del calendario politico: camminano sul filo teso tra il mercato mondiale e gli elettori locali, tra i contratti a lungo termine e il populismo a breve termine.

Intanto, nuovi attori si affacciano sulla scena del GNL, non come esportatori bensì come voraci acquirenti: sono Vietnam, Thailandia e Filippine, paesi impegnati nella costruzione di centrali elettriche e che allestiscono terminali in tempi rapidissimi. La loro domanda non è teorica: è una realtà inconfutabile.

Entrano in scena gli Stati Uniti. Ricchi di shale gas e affamati di mercati, mettono in campo non solo le proprie metaniere ma anche la diplomazia. Gli ambasciatori promuovono i terminali mentre il segretario all’Energia spinge nuovi contratti.

Oggi la diplomazia passa anche attraverso tabelle, proiezioni e schemi di rigassificazione

E la Cina non sta certo ferma. È il maggior acquirente della regione e quindi è anche il più strategico. Pechino ha già capito quello che Washington inizia a capire solo adesso: il GNL significa infrastrutture e le infrastrutture generano influenza. Con i suoi investimenti in oleodotti, terminali e accessi portuali condivisi, la Cina vincola a sé i paesi vicini, in senso non solo economico ma anche geopolitico.

Questa è la nuova realtà: le intese sull’energia non si giocano più solo sul prezzo al milione di unità termica britannica (MMBtu). Il prezzo conta ancora, naturalmente, ma contano anche i porti, la politica e le proiezioni. Ogni terminale costruito con finanziamenti cinesi è il nodo di una rete, ogni contratto a lungo termine stipulato con un esportatore statunitense è un impegno all’allineamento mondiale.

E l’Europa? Ancora scossa dal trauma energetico causato dall’invasione russa dell’Ucraina, osserva la scena con un’ansia sempre maggiore. I decisori politici europei capiscono adesso quello che il Sud-est asiatico ha capito già da molti anni: la dipendenza energetica significa vulnerabilità. Per diversificare le proprie fonti di approvvigionamento di gas, l’Europa deve scegliere tra l’Atlantico e l’Asia. Ma attenzione: non è una scelta tecnica, è una scelta politica. E la finestra per la neutralità si sta chiudendo.

La geopolitica delle infrastrutture

La particolarità del Sud-est asiatico è che cambia con estrema velocità, e questo è anche il motivo per cui spesso abbiamo l’imprudenza di sottovalutarlo. Se a Bruxelles e Washington le discussioni di trascinano per anni e anni, a Manila o e ad Hanoi le decisioni si prendono e si attuano nel giro di pochi mesi e altrettanto celermente si costruiscono infrastrutture, si firmano contratti e si formano nuove alleanze, a volte sottovoce ma sempre definitive.

E questa velocità genera asimmetrie. Favorisce chi è presente, agile e determinato, penalizza chi esita, premia quel tipo di diplomazia che capisce che un megawattora può parlare più di un comunicato stampa.

Non si tratta solo di gas: si tratta del mondo verso cui andiamo, un mondo in cui, per competere, si schierano in prima linea non solo soldati e tecnologie ma anche infrastrutture, un mondo in cui i gasdotti contano quanto le truppe e i terminali di rigassificazione diventano le nuove ambasciate.

In questo ordine emergente, il Sud-est asiatico non è certo un soggetto passivo bensì un’arena attiva e vivace. Le sue scelte, nette e senza incertezze, plasmeranno gli equilibri del potere non solo in Asia ma a livello mondiale. Il GNL è solo un accelerante.

E allora, teniamo d’occhio le metaniere, osserviamo i terminali, studiamo sui contratti: sono questi, infatti, gli elementi che plasmano la nuova geopolitica, molecola per molecola, contratto per contratto, alleanza per alleanza.